Помните: профосмотр – регулярно!

Своевременно вызванная скорая медицинская помощь позволяет в полном объеме использовать современные высокоэффективные методы стационарного лечения и во много раз снизить смертность от этих заболеваний.

Каждый человек должен понимать, что собственное здоровье находится только в его руках. Поэтому необходимо регулярно проходить профилактические медицинские осмотры, вести контроль и коррекцию артериального давления, уровня глюкозы при наличии сахарного диабета, отказаться от вредных привычек. Не стоит забывать об активном образе жизни и правильном питании. Ведь инсульт гораздо легче предупредить, чем бороться с его последствиями.

Методы коррекции

Заикание, как и другие заболевания, легче поддается исправлению на ранних стадиях. В некоторых случаях избавиться от этого нарушения речи удается всего за несколько недель. Но чаще всего это требует намного больше времени.

Как уже упоминалось выше, начинать лечение нужно с визита к невропатологу. Врач проведет обследование, целью которого будет обнаружение причин речевой дисфункции. Если заикание обусловлено сбоем в работе центральной или периферической нервной системы, то пациенту будет назначено адекватное медикаментозное лечение. Кроме того, лечением заикания будут заниматься такие специалисты:

рефлексотерапевт

Для устранения заикания важно избавиться от мышечных зажимов, локализующихся в области плечевого пояса, шеи и живота;

психотерапевт. Современные психотерапевтические методики помогут выявить психологические причины проблемы и устранить их

В результате можно не только нормализовать речь, но и полностью изменить свою жизнь к лучшему. Стать более уверенным в собственных силах, научиться выходить из сложных жизненных ситуаций, наладить отношения с окружающими людьми и т.д.;

логопед. Специальные логопедические упражнения позволят выработать правильное речевое дыхание, научиться произносить звуки, контролировать скорость речи и ее темп.

Комплексное лечение и постоянная работа над собой позволит добиться устойчивого результата в максимально короткие сроки.

Следует помнить, что разовый поход к логопеду не поможет. Не стоит также рассчитывать на то, что врач даст «чудо-пилюльку» и заикание исчезнет. Это нарушение речи пройдет только в том случае, если заикающийся будет неукоснительно выполнять рекомендации всех специалистов на протяжении всего курса лечения.

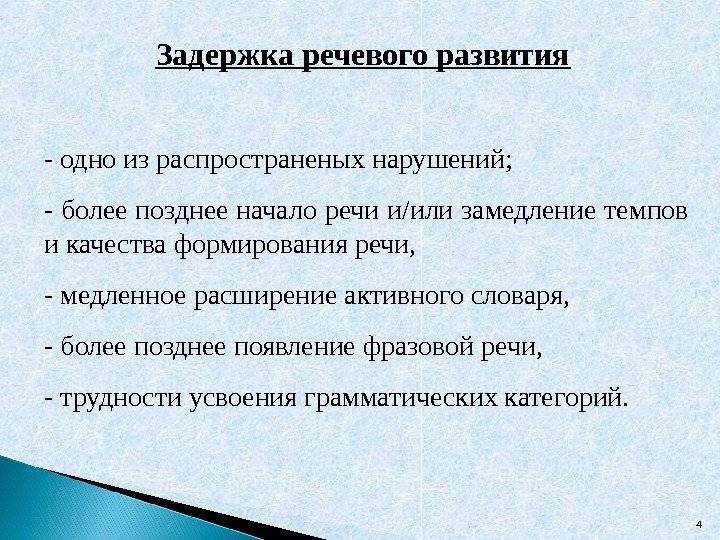

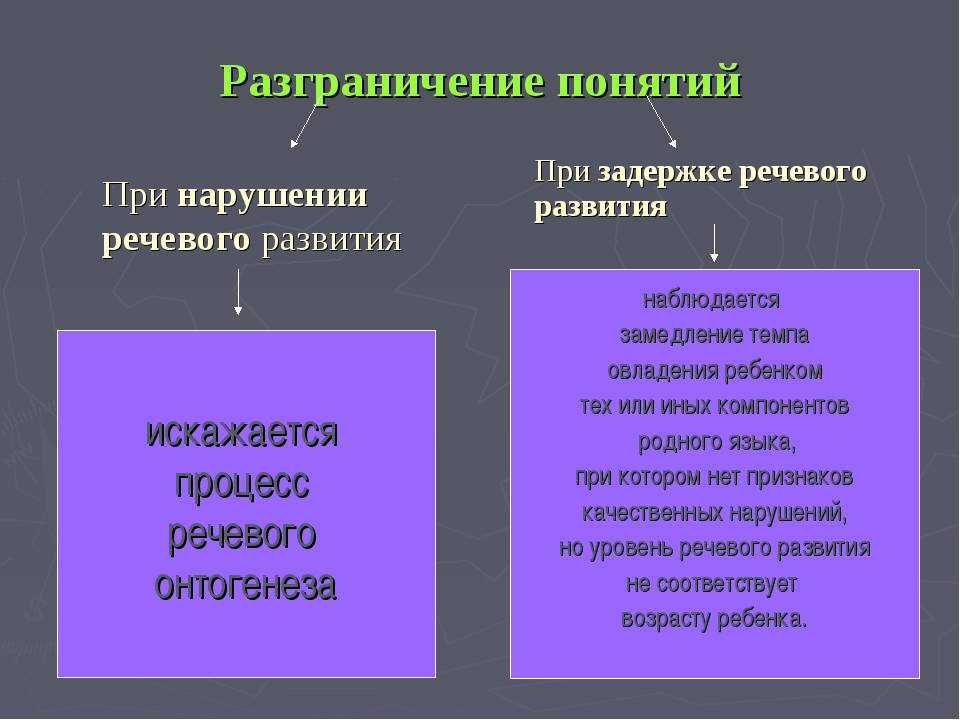

Индивидуальные особенности развития или отставание?

Чтобы не ошибиться с постановкой диагноза, необходимо знать, где имеет место индивидуальная особенность развития, а где уже идет речь об отставании. Каждый малыш развивается в своем темпе, поэтому нормы развития довольно гибкие. Например, нормой для годовалого возраста считается произношение 10 слов, но это не означает, если ваш ребенок говорит всего 7, то ему уже надо ставить задержку речевого развития. На это влияет даже половая принадлежность: ни для кого не секрет, что мальчики всегда немного отстают в развитии от девочек. Это объясняется просто, если заглянуть в физиологию. Речь может адекватно формироваться при согласованной работе обоих полушарий, которые связаны между собой пучком нервных волокон — мозолистым телом. У мальчиков этот пучок гораздо тоньше, поэтому и связь между полушариями развивается медленнее, что и приводит к более позднему развитию речи. Мальчишкам просто сложнее свои мысли преобразовать в слова, но это не значит, что они не понимают. Если нет патологий в развитии мозговых структур или психических отклонений, то со временем все придет в норму, и будущий мужчина заговорит не хуже девчонок. Но мамочкам мальчишек не стоит пускать на самотек ситуацию, особенно, если имеет место сильное отставание, потому что именно среди мальчиков процент ЗПРР достаточно велик. Многие мамы интересуются, при ЗПРР во сколько дети начинают говорить? Можно сказать только одно, если до 2,5 лет нормой считается «малышовая» речь, неполное произношение слов, то после этого возраста ребенок должен складывать слова в простые предложения. Если нет таких попыток, то стоит бить тревогу и обращаться к специалистам. Для родителей совсем не понятно, если ставится диагноз ЗПРР, что делать, но, прежде всего не стоит паниковать. Терапия, начатая вовремя, дает неплохие результаты.

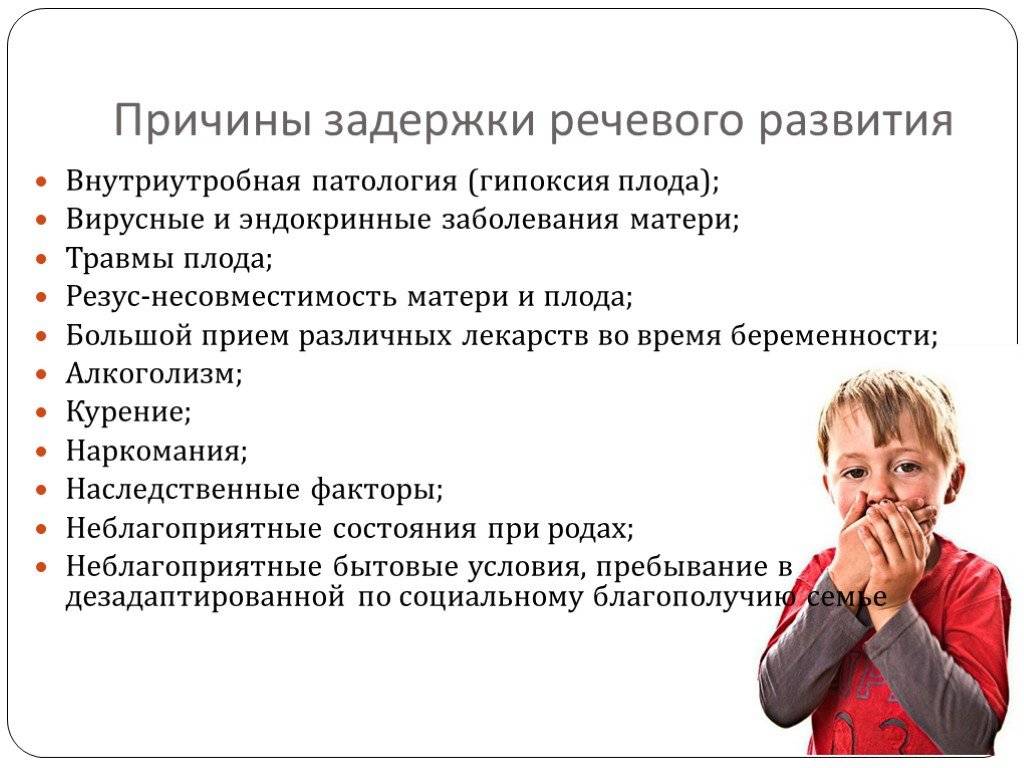

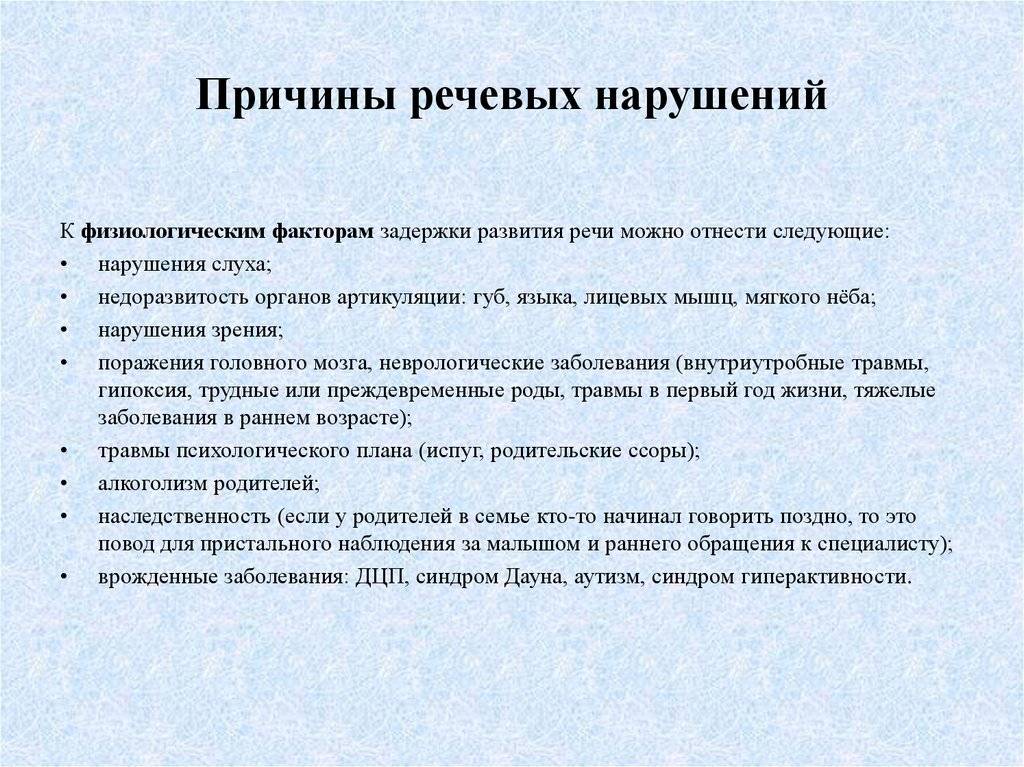

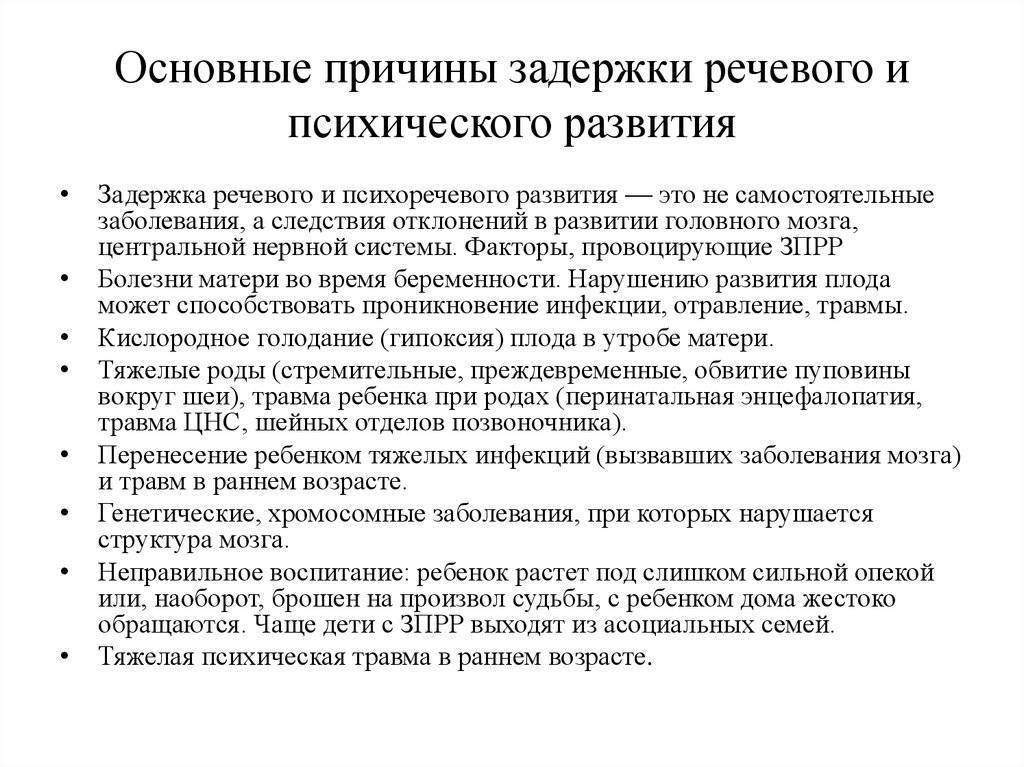

Какие основные причины задержки речевого и психического развития?

Задержка речевого и психоречевого развития — это не самостоятельные заболевания, а следствия отклонений в развитии головного мозга, центральной нервной системы.

Факторы, провоцирующие ЗПРР:

-

Болезни матери во время беременности. Нарушению развития плода может способствовать проникновение инфекции, отравление, травмы.

-

Кислородное голодание (гипоксия) плода в утробе матери.

-

Тяжелые роды (стремительные, преждевременные, обвитие пуповины вокруг шеи), травма ребенка при родах (перинатальная энцефалопатия, травма ЦНС, шейных отделов позвоночника).

-

Перенесение ребенком тяжелых инфекций (вызвавших заболевания мозга) и травм в раннем возрасте.

-

Генетические, хромосомные заболевания, при которых нарушается структура мозга.

-

Неправильное воспитание: ребенок растет под слишком сильной опекой или, наоборот, брошен на произвол судьбы, с ребенком дома жестоко обращаются. Чаще дети с ЗПРР выходят из асоциальных семей.

-

Тяжелая психическая травма в раннем возрасте.

Заболевания, которые могут вызывать задержку психоречевого развития:

-

врожденные аномалии ЦНС и обменные нарушения в ней;

-

эпилепсия и другие психические заболевания;

-

ишемия головного мозга;

-

гидроцефалия;

-

повышенное внутричерепное давление;

-

ДЦП;

-

опухоль головного мозга;

-

патологии сосудов головного мозга;

-

лейкодистрофии;

-

нарушение ликвородинамики.

Еще раз подчеркнем, что задержка речевого и психического развития возникает из-за нарушения работы мозга (под влиянием родовых травм, инфекций), наличия некоторых наследственных заболеваний (ЗПРР усугубляется в каждом последующем поколении), неблагоприятного психологического климата, в котором растет ребенок. Так что лечить нужно не только ЗПРР, но и в первую очередь причины ее появления.

Как действовать при инсульте

Первая помощь при инсульте в домашних условиях начинается с вызова бригады «скорой помощи». Если больной находится в сознании, то необходимо:

— уложить больного на спину так, чтобы голова и плечи были в приподнятом состоянии,

— измерить его давление и пульс, чтобы передать эти показатели врачу «скорой помощи»,

— собрать документы и нужные личные вещи близкого человека во избежание хаотических сборов в больницу после прибытия «скорой».

Если человек находится в бессознательном состоянии, необходимо:

— придать больному горизонтальное положение, с приподнятыми на 30 градусов головой и плечами,

— измерить давление, пульс, оценить дыхательную функцию,

— удалить из полости рта съемные протезы (остатки пищи, рвотные массы),

— при наличии рвотных масс повернуть больного на бок.

Не следует самостоятельно давать больному какие‑либо препараты, в т. ч. для снижения артериального давления. Лучше запишите показания артериального давления, время, когда случился приступ, особенности симптоматики.

Немного истории и причины возникновения

Заикание, как патология речи, возникла очень давно. Заики встречались среди древних инков, персидских царей, греческих фараонов и т.д. Нередко заиканием страдали известные и умнейшие люди своего времени. Они самостоятельно пытались избавиться от собственного недуга различными способами.

Наиболее известна нам история Демосфена. Этот древнегреческий философ разработал собственную систему дыхательных упражнений, которые выполнял перед зеркалом, произносил длинные фразы в затрудненных условиях (при подъеме на возвышенности, при сильном шуме морских волн, с камешками во рту и т.д.)

Демосфен также уделял огромное внимание психогенной тренировке. Он был человеком весьма робким и впечатлительным, но благодаря титаническому труду он стал великим оратором, способным произносить длинные речи перед многотысячной толпой

История Демосфена, описанная Плутархом, является ярким примером того, что избавиться от заикания можно, но для этого нужно потратить колоссальные усилия. Однако на причины возникновения заикания она свет не проливает.

С тех давних времен многие исследователи пытались заниматься проблемой лечения от заикания. По их мнению, это нарушение речи может быть обусловлено такими факторами:

- стрессовая ситуация. В некоторых случаях нарушение темпа речи становится заметно в раннем возрасте, но многие такие дети разговаривали вполне нормально до определенного момента. Заикание резко возникло на фоне психотравмирующей ситуации, например, сильного испуга. Однако страх в детстве испытывали многие, а заиками становится около 2-3% населения земного шара. Вероятно, эти люди имели некую предрасположенность;

- неврологическая патология. Нарушения в работе отделов ЦНС, отвечающих за речевую функцию, могут возникнуть на фоне травм, контузии, после перенесенных инфекционных заболеваний. Патология также может развиться из-за некоторых вялотекущих хронических заболеваний;

- наследственная предрасположенность. Если в семье есть заики, то вероятность развития данного расстройства речи становится более высокой. Считается, что генетически обусловленное заикание должно проявить себя в первые семь лет жизни. Если этого не произошло, значит, подобных нарушений в речи у человека уже не будет. Как правило, передается заикание через поколение, но иногда дети просто подражают «неряшливой» речи людей из близкого окружения.

Описанные выше причины объединяет одно обстоятельство: все они приводят к ослаблению нервной системы. У кого-то психика страдает под воздействием внешних факторов, а кто-то уже родился с ослабленной нервной системой, например, из-за неблагоприятного протекания беременности. В любом случае начинать лечение заикания лучше всего с консультации у невролога.

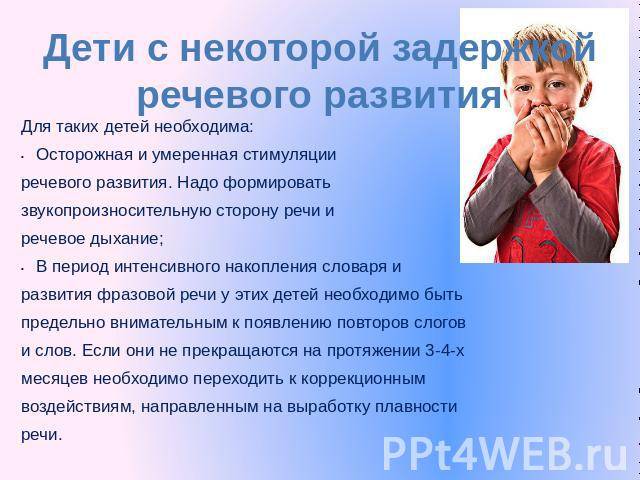

Коррекционно-развивающая работа при задержке речевого развития

С целью развития речи ребенка логопеды применяют как медикаментозную терапию, так и психолого-воспитательные методы. При этом наилучших результатов можно достигнуть, если применять оба способа.

Для коррекции речевого развития врач может назначить ребенку препараты различного действия, помогающие восстановить речь. С этой целью могут применяться секционные витаминные комплексы и препараты, которые улучшают питание нейронов головного мозга.

Для коррекции речевого развития обычно выполняется магнитотерапия и электрорефлексотерапия. Механизм их действия заключается в восстановлении работы областей мозга, которые отвечают за дикцию, речь, уровень интеллекта и словесную память. К сожалению, у электрорефлексотерапии существуют и противопоказания (такие, как психические расстройства, судорожные и эпилептические приступы).

Для усиления эффекта при медикаментозной терапии может применяться иппотерапия и дельфинотерапия.

Однако все эти методы не дадут нужного результата, если дополнительно не будет проводиться работа с педагогом. Работа с дефектологом поможет устранить или ослабить ухудшение течения болезни, предупредить появление вторичных патологий и сложностей. Во время сеансов врач может проводить игровые занятия, составленные индивидуально для каждого ребенка, использовать различные средства реабилитации.

Задержка речевого развития у детей лечится также с помощью лечебного массажа. Во время этой процедуры врач оказывает воздействие на определенные точки тела. Некоторым пациентам логопеды назначают зондовый массаж Новиковой.

Кроме того, дефектолог и родители в домашних условиях должны выполнять различные игровые упражнения, целью которых является укрепление мышц лица, улучшение подвижности языка и слухового аппарата. Для достижения эффекта можно выполнять гимнастику лица, учить скороговорки, выполнять упражнения, развивающие мелкую моторику рук. Таких программ очень много. Их можно выбрать, проконсультировавшись с врачом, и постоянно заниматься с малышом.

Во время лечения родители должны всячески помогать специалистам, а не надеяться только на медиков. С подобным типом детей нужно работать не каждый день, а каждый час — что требует много времени и терпения.

Первые признаки инсульта: «Лицо-Рука-Речь-Время»

Когда случается инсульт, времени на спасение человека мало. Счет идет буквально на секунды. Главным фактором, который оказывает благоприятное влияние на лечение, является свое-временно оказанная квалифицированная медицинская помощь больному.

Поэтому первым действием любого человека, находящегося рядом с пострадавшим, будет вызов бригады «скорой медицинской помощи».

Но для этого необходимы элементарные знания о симптомах, признаках инсульта и правильный алгоритм действий во время ожидания медиков.

Существует довольно простой, но надежный тест для практически безошибочного диагностирования инсульта в домашних условиях (позволяет диагностировать инсульт в 80% случаев). В англоязычной литературе этот тест называется FAST (Face-Arm-Speech-Time, что в переводе значит «Лицо-Рука-Речь-Время).

Суть этого теста состоит в следующем:

F – Face – ЛИЦО: просят человека улыбнуться или показать зубы. Об инсульте говорит заметная асимметрия лица (угол рта с одной стороны «висит»). Если улыбка неровная, это опасный признак.

A – Arm – РУКА, КОНЕЧНОСТЬ: просят поднять и удерживать в течение 5 секунд обе руки на 90° в положении сидя и на 45° в положении лежа. При инсульте одна из рук опускается, возникает онемение, ограничение движений руки или ноги с одной стороны. В период приступа мышцы рук слабые, и выполнить просьбу он просто не сможет.

S – Speech – РЕЧЬ: просят сказать простую фразу. При инсульте у пациента не получается четко и правильно выговорить простую фразу, речь его неразборчива, невнятна.

T – Time – ВРЕМЯ: если вышеперечисленные симптомы возникли резко, нужно немедленно вызывать «скорую помощь» – чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов на восстановление.

Если наблюдается хотя бы один из признаков – перекос лица, ограничение движения (человек не может поднять руку или ногу), нарушение речи, – нужно немедленно вызывать «скорую помощь»!

Но если острое нарушение мозгового кровообращения возникает в вертебрально-базилярном бассейне (артериях, отвечающих за кровоснабжение ствола головного мозга и мозжечка), инсульт не всегда можно определить этим простым способом. Для таких нарушений характерны следующие симптомы: головокружение, обморок, потеря сознания, рвота. При этих симптомах следует также срочно вызывать «скорую помощь».

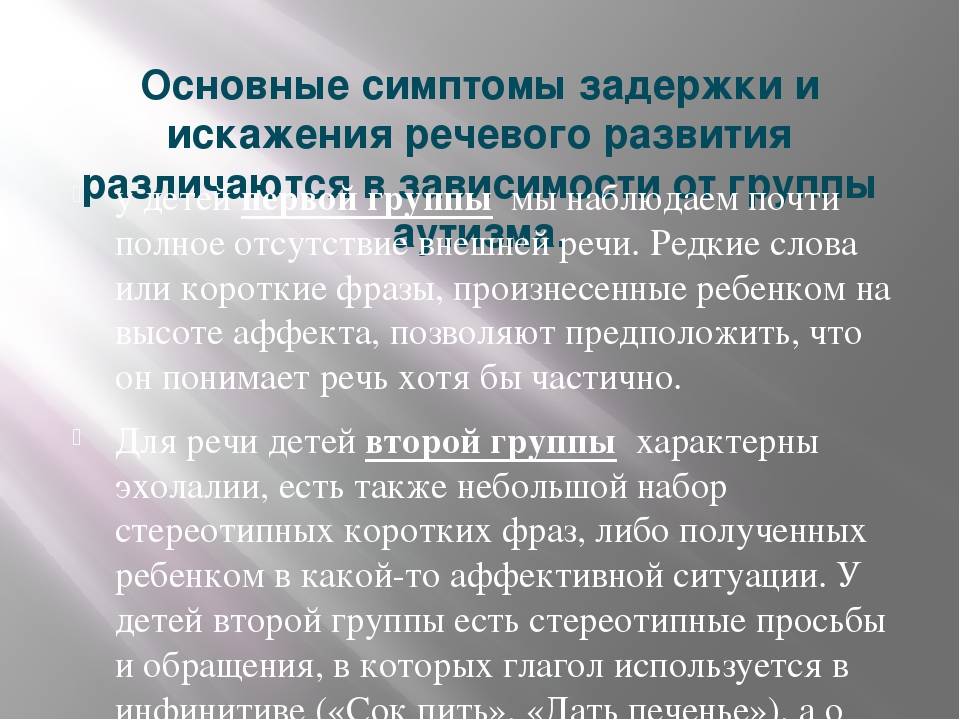

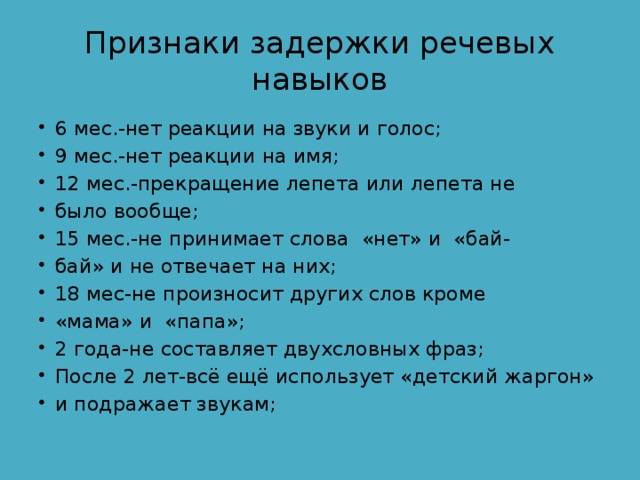

Как выявить ЗПРР ?

ЗПРР, если она обусловлена врожденными факторами, может начать проявлять себя в довольно раннем возрасте ребенка.

Признаки задержки психоречевого развития:

-

4 месяца: ребенок не реагирует на слова и жесты родителей, не улыбается (это также симптомы аутизма);

-

8–9 месяцев: отсутствие лепета (повторения одинаковых слогов);

-

1 год: ребенок очень тихий, почти не издает звуков;

-

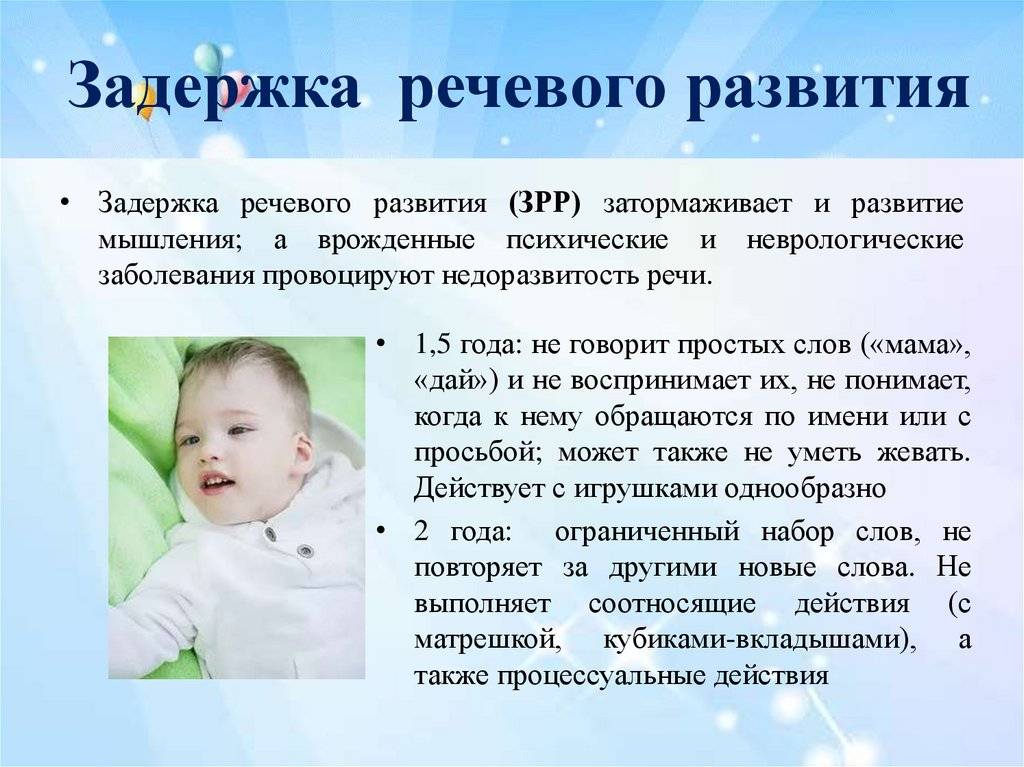

1,5 года: не говорит простых слов («мама», «дай») и не воспринимает их, не понимает, когда к нему обращаются по имени или с просьбой; может также не уметь жевать;

-

2 года: знает и использует очень ограниченный набор слов, не повторяет за другими новые слова;

-

2,5 года: применяет не больше 20 слов, не может из двух-трех слов составить фразу, не понимает названий частей тела, предметов;

-

3 года: не может сам составить предложение, не понимает несложных рассказов со стороны взрослых. Говорит слишком быстро, «проглатывая» окончания или слишком медленно, растягивая слова. В ответ на обращение взрослого к нему может дословно повторять сказанное.

У ребенка с ЗПРР в любом возрасте может наблюдаться повышенное слюноотделение, всегда приоткрытый рот. Такие дети отличаются гиперактивностью, повышенной агрессивностью, невнимательностью, быстрой утомляемостью, слабой памятью. Ребенок очень медленно соображает, имеет неразвитое воображение и узкий набор эмоциональных проявлений, испытывает большие трудности в общении со сверстниками, поэтому сторонится их. Физически такие дети тоже слабо развиты, могут даже иметь ДЦП.

Симптомы ЗПРР проявляются и в органических изменениях. При исследовании с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) или метода вызванных потенциалов (ВП) обнаруживаются нарушения в левом полушарии (именно оно отвечает за речевое развитие).

В целом, чем дольше ребенок испытывает затруднения с речью, тем больше затягивается его психическое и умственное развитие. Ведь чем старше дети, тем больше информации они получают из того, что им говорят, в диалогах с другими. Это еще одна причина как можно раньше начинать лечение ЗПРР.

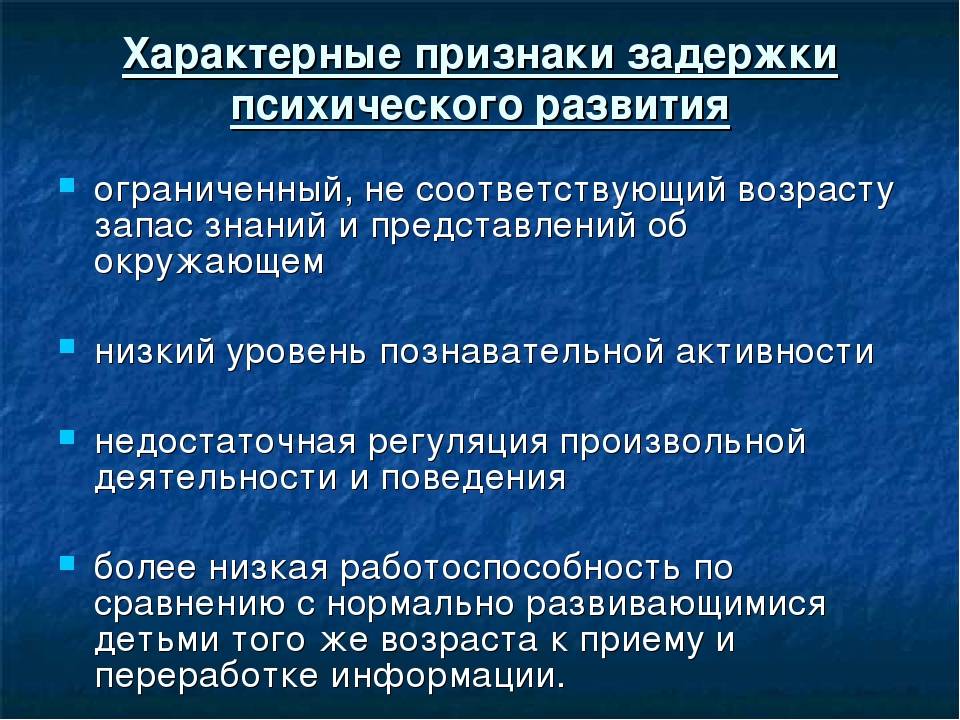

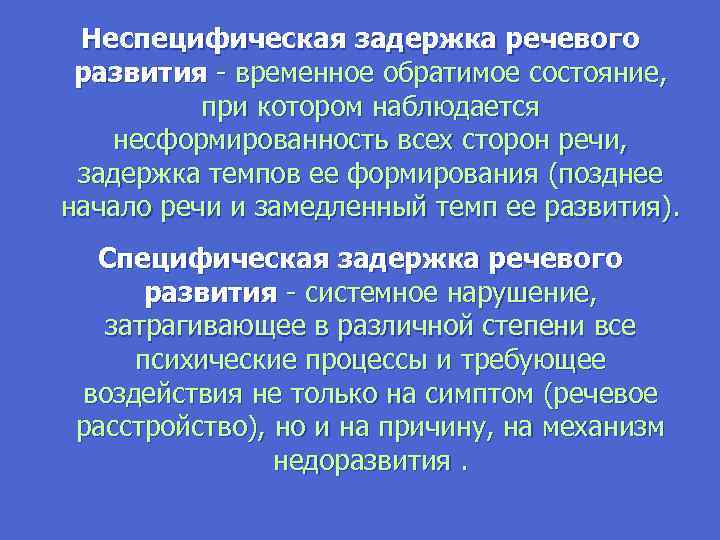

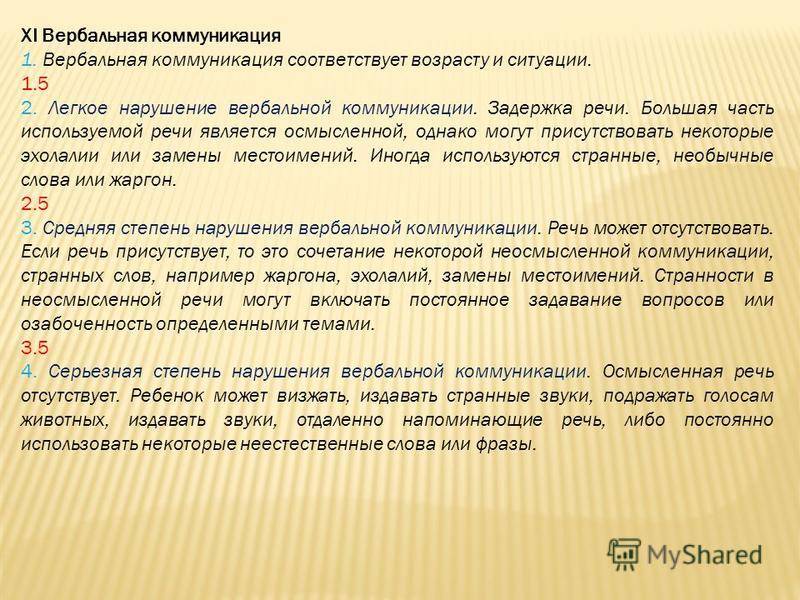

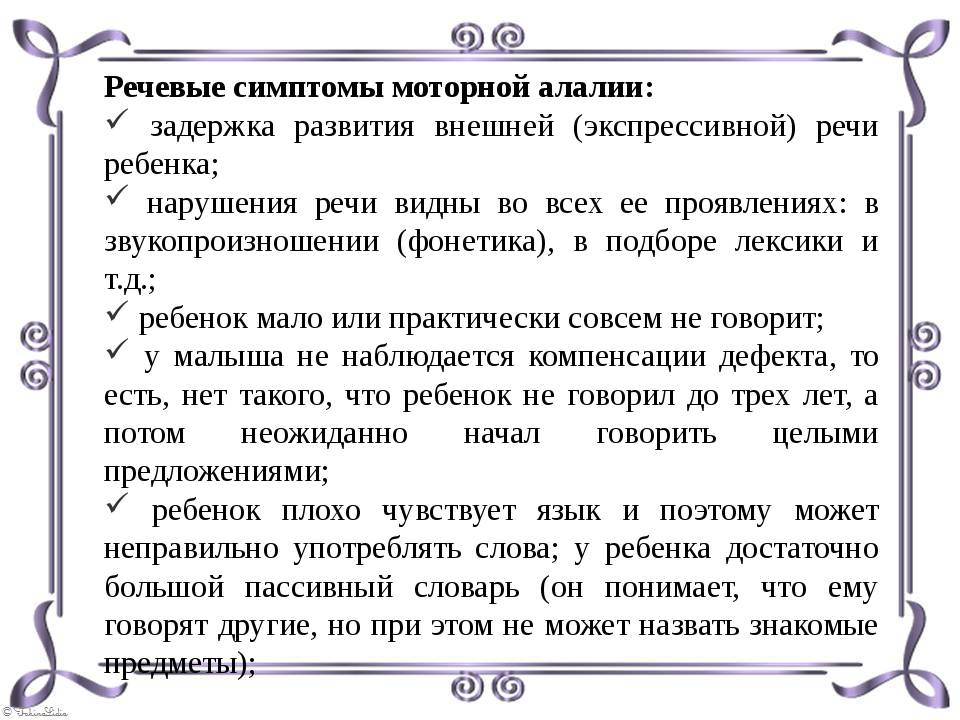

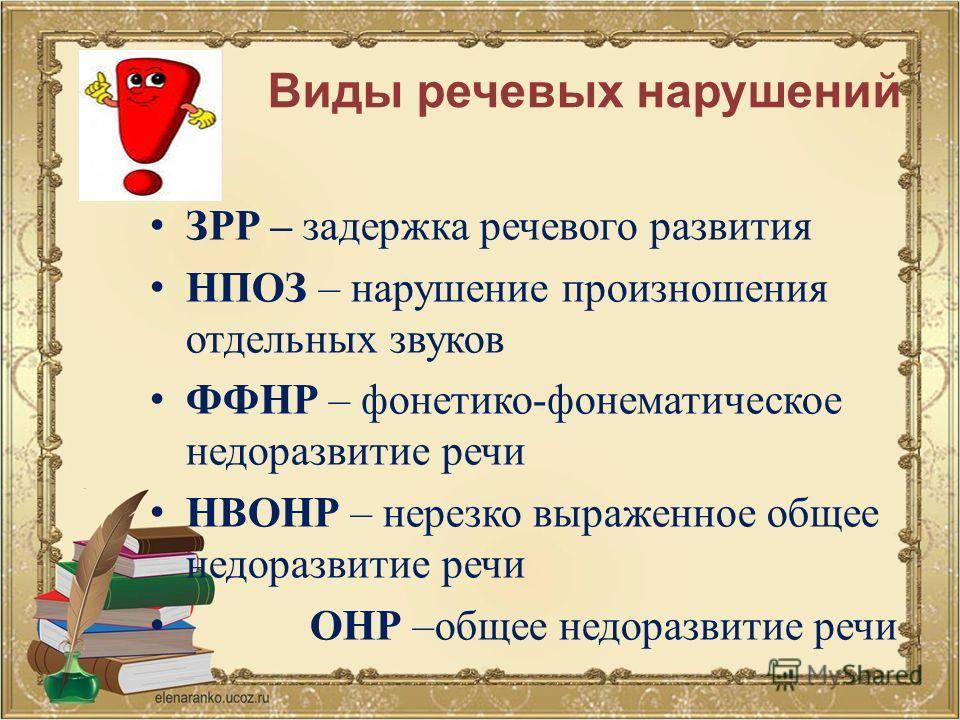

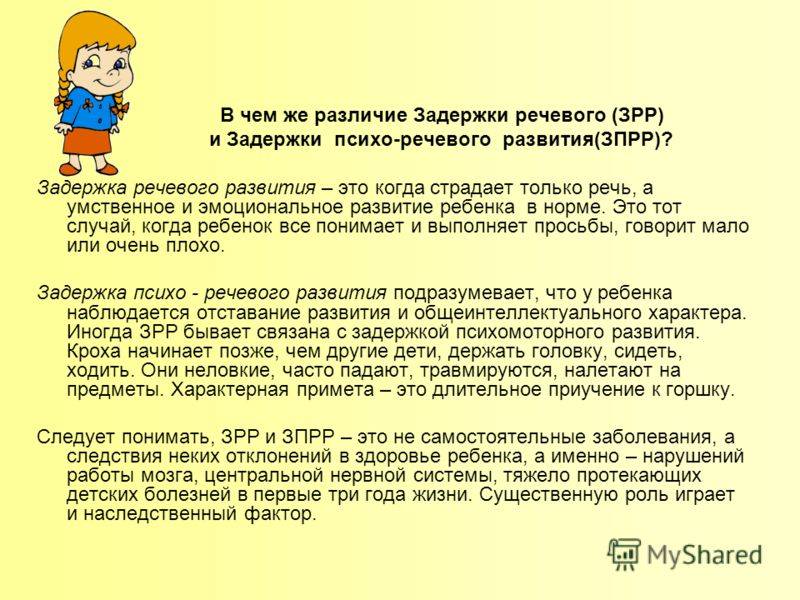

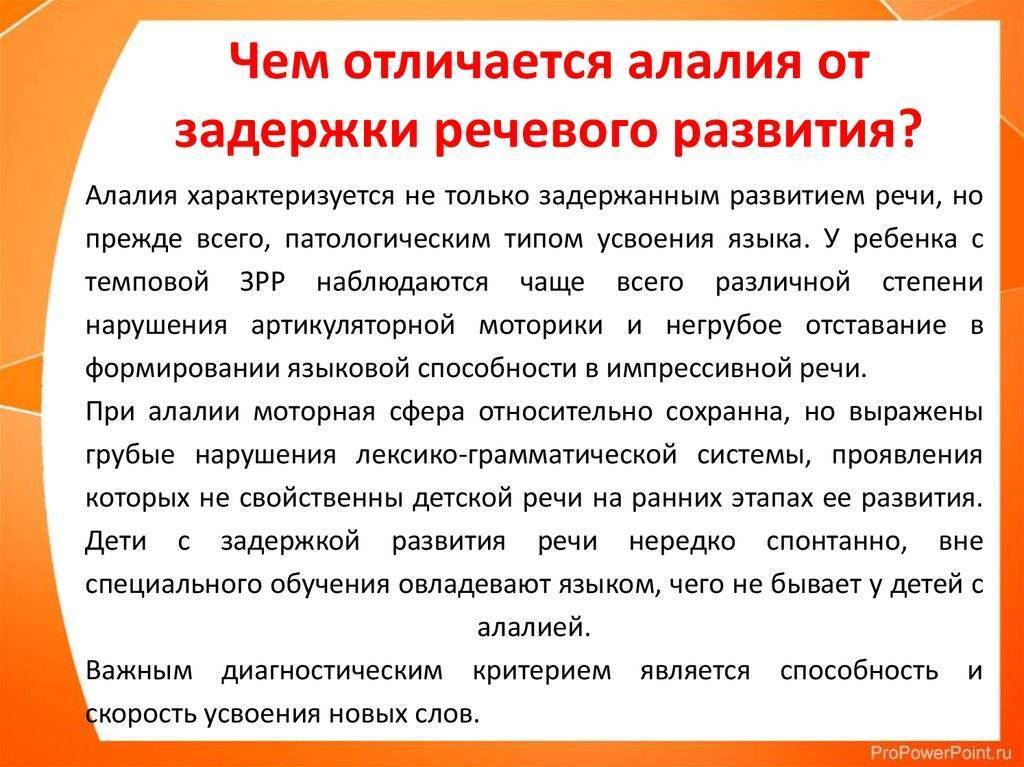

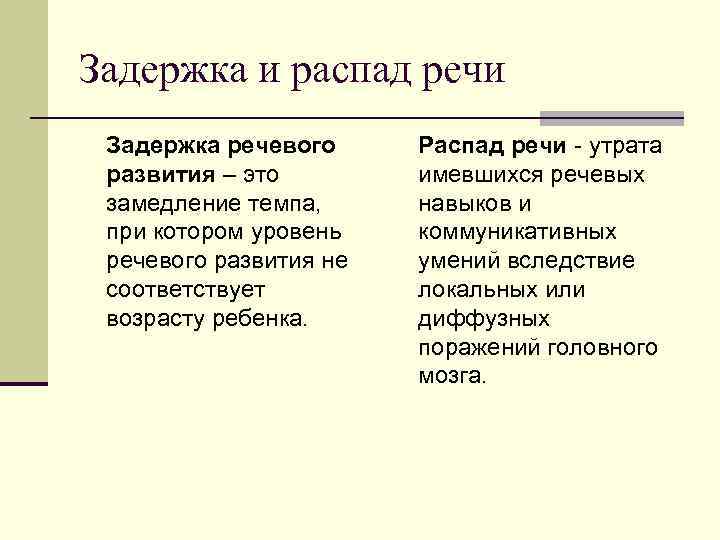

ЗПР и ЗРР — в чем разница?

Довольно многие родители не обращают особого внимания на то, что их ребенок высказывается только словами, когда их сверстники говорят целыми предложениями. Они считают, что всему свое время и их малыш скоро заговорит. В медицинских кругах есть два диагноза, которые чаще всего идут рука об руку и сильно взаимосвязаны — это задержка речевого развития (ЗРР) и задержка психического развития (ЗПР). Если наблюдаются симптомы того и другого, то диагностируют ЗПРР. Если имеет место только задержка речевого развития, то малыш может выполнять все просьбы родителей, понимает то, что ему говорят, но просто сам не спешит высказываться и говорит мало и неохотно. Эмоциональное и умственное развитие при этом остается в норме. Задержка психоречевого развития подразумевает не только проблемы с речью, но и отставание в умственном развитии. До 4-летнего возраста диагноз ЗПРР ставится довольно редко, а вот у малышей старше 5 лет у большинства диагностируется не только отставание с речью, но и в психическом плане. Это связано с тем, что в этом возрасте ребенок активно познает мир, общаясь с родителями и сверстниками, а если речь страдает, то это приводит к торможению психического развития. Именно поэтому, если педиатр ставит малышу диагноз ЗРР, то родители не должны ждать, что все нормализуется само собой, ведь затрудненное общение при помощи речи с окружающими непременно приведет к нарушению формирования эмоционально-волевой сферы. Некоторые родители прибегают к помощи дефектологов, но при таком диагнозе необходима и медицинская помощь, потому что упущенное время чревато серьезными отклонениями в развитии. Лечение ЗПРР у детей должно начинаться как можно раньше.

Диагностика задержки речевого развития

При полном обследовании пациентов с задержкой речи может понадобиться проведение следующих мероприятий:

- оценка сурдологом способностей ребенка слышать и, если имеются какие-либо нарушения, выявление их;

- проведение возрастного тестирования на определение степени психомоторного развития, исходя из показателей раннего речевого развития и шкалы Бейли, которая используется для определения степени развития младенцев;

- проведение беседы с родителями для оценки их стиля общения с ребенком;

- оценка моторики лицевых мышц в случае, если имеются трудности с вскармливанием грудью и ребенок не может повторять движения языком;

- оценка воссоздания и понимания речи;

- выяснение врачом, каким образом родители стимулируют речевое развитие ребенка, как они его воспитывают, как они и окружающие люди учат малыша говорить.

Во время диагностики заболевания важно найти фактор, который его спровоцировал. Для этого придется дополнительно обследоваться у детского психолога, а также у таких врачей, как невропатолог и психиатр

Также может понадобиться проведение исследований, показывающих особенности функционирования головного мозга ребенка — ЭКГ, ЭХО-ЭГ и МРТ.

Способы лечения

В современной логопедии, дефектологии и психиатрии при лечении заикания используют методы, разработанные в прошлом веке советскими специалистами.

Существует несколько методик, однако они не имеют кардинальных различий. При работе с детьми обычно используется набор педагогических и логопедических приемов

Но при лечении взрослых большее внимание уделяется психологической составляющей проблемы с применением психотерапевтических и медикаментозных способов

Традиционные методики коррекции заикания обычно состоят из нескольких этапов, каждый из которых требует тщательной работы над предыдущим:

- Подготовка. На протяжении 2 или 3 дней пациент проходит диагностику. Его осматривают врачи различных специализаций, а также логопед.

- Установка. После того как состояние пациента будет оценено, ему предлагаются речевые занятия. На этом этапе часто используют групповую терапию. На собрание приглашаются заикающиеся люди, имеющие успехи в борьбе со своим недугом. Они делятся своим опытом, давая стимул для работы над собой другим заикам.

- Молчание. Ограничение речевого общения является важным этапом при коррекции всех видов заикания. Пациент не должен разговаривать около 5 дней, после чего наступает период умеренного речевого покоя. На этом этапе заика учится приемам отраженной и сопряженной речи, активно занимается артикуляционной гимнастикой, выполняет упражнения по постановке речевого дыхания.

- Перестройка речевых навыков. Это самый длинный этап, он может длиться около четырех недель. Можно сказать, что за это время человек должен буквально научиться говорить заново. Ему предстоит готовить беседы на предложенные темы, пересказывать тексты, работать над диалогами и т.д.

- Закрепление результатов. Приобретенные навыки необходимо довести до автоматизма.

Достаточно часто лечение завершается неким собранием или тематическим вечером. Все пациенты должны подготовить выступление, они могут читать стихи, участвовать в театрализованных постановках и т. д. Это необходимо не только для демонстрации успехов в лечении. Таким образом удается избавиться от боязни выступать на публике и сформировать уверенность в собственных силах.

Участие в школьных спектаклях помогло избавиться от заикания Брюсу Уиллису. Заикаться он начал в подростковом возрасте, после развода родителей и поступления в среднюю школу. Работая над собой, Брюс смог стать президентом студенческого совета, а намного позже – стать актером с мировой известностью.

Некоторые популярные методики включают в себя психотерапевтическое воздействие. При коррекции заикания успешно используют гипнотерапию, также пациентам рекомендуют проводить сеансы самовнушения. Для снятия мышечного зажима, во время коррекционной работы пациенты могут заниматься лечебной физкультурой, им могут рекомендовать массаж и другие расслабляющие процедуры.

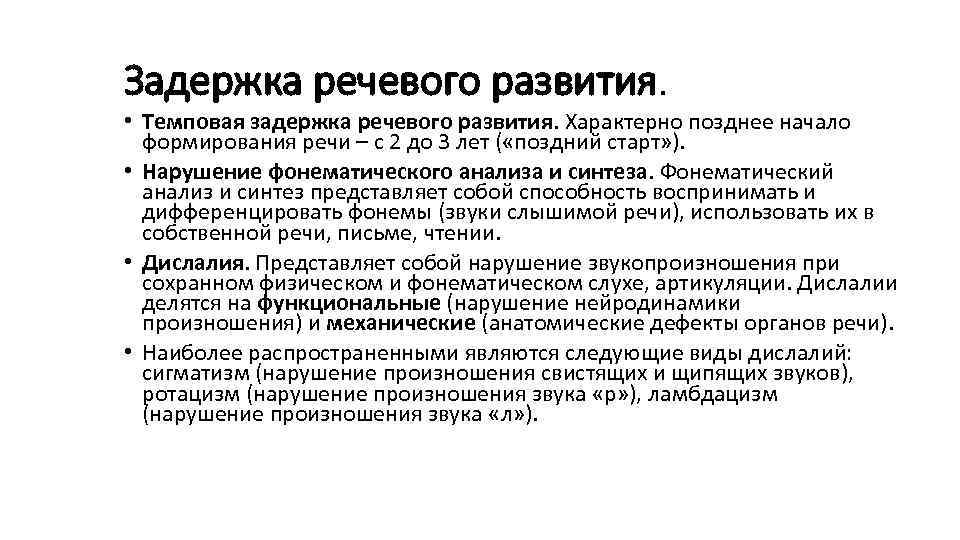

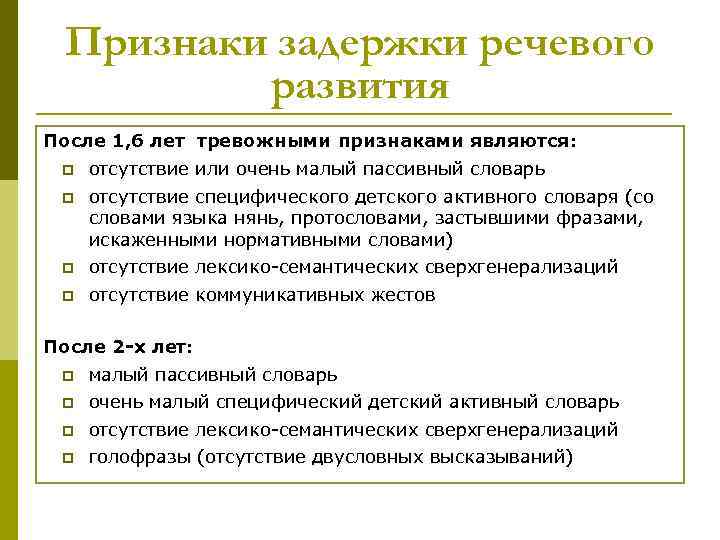

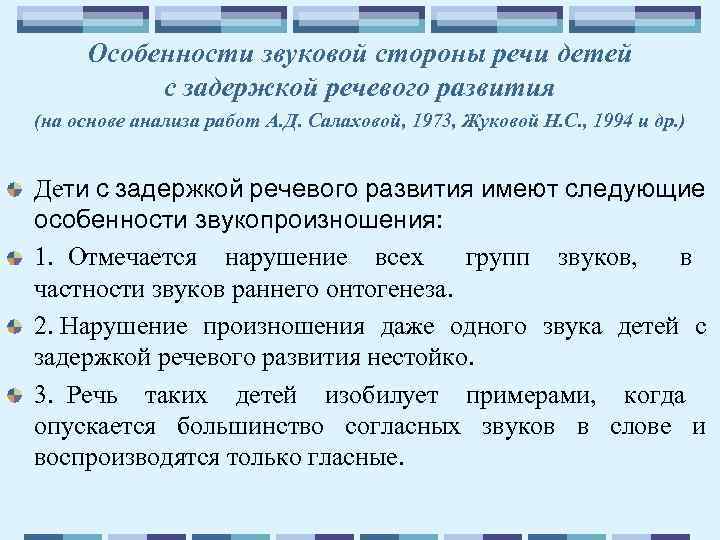

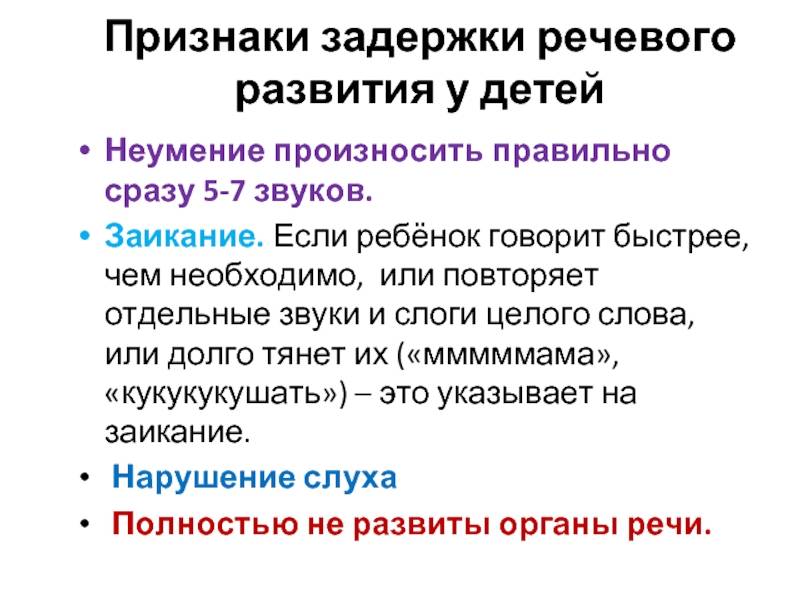

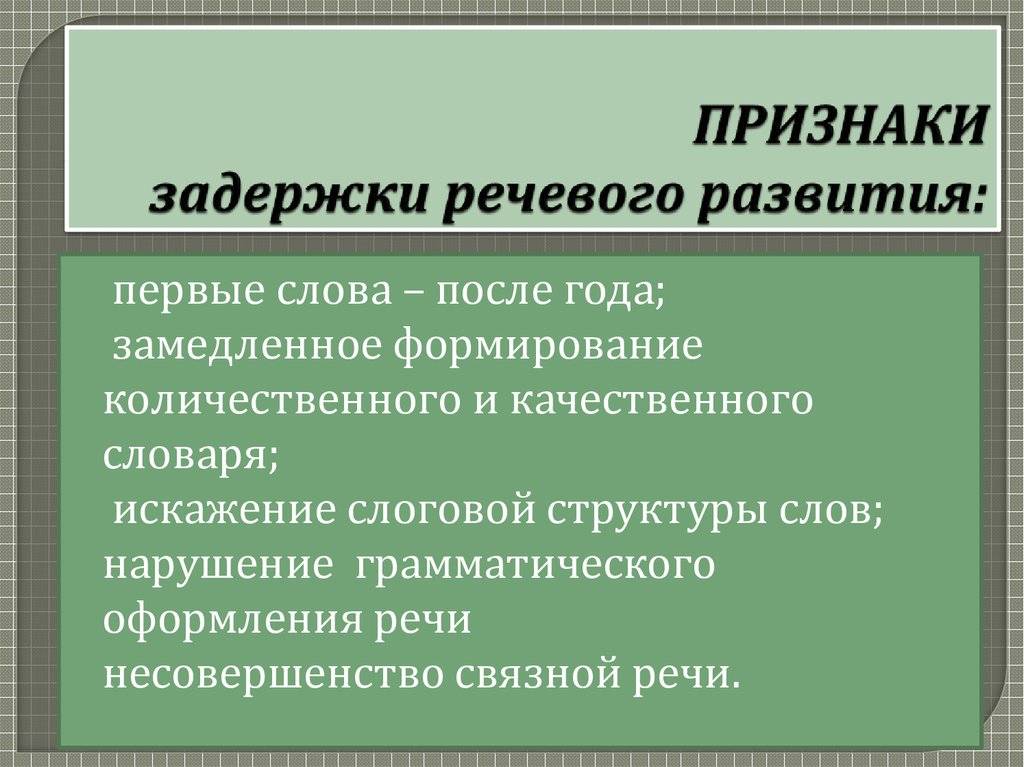

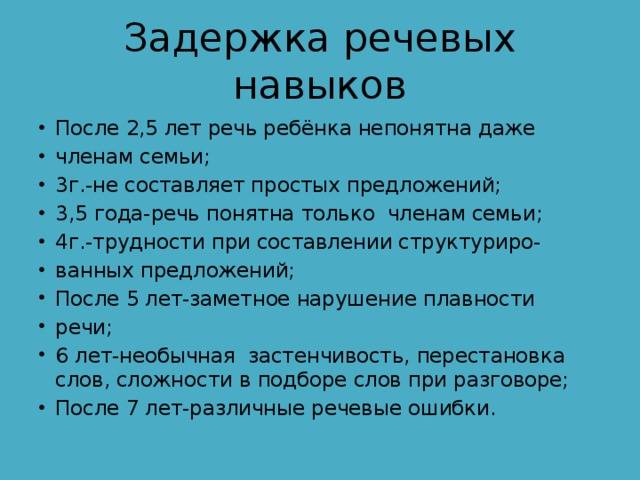

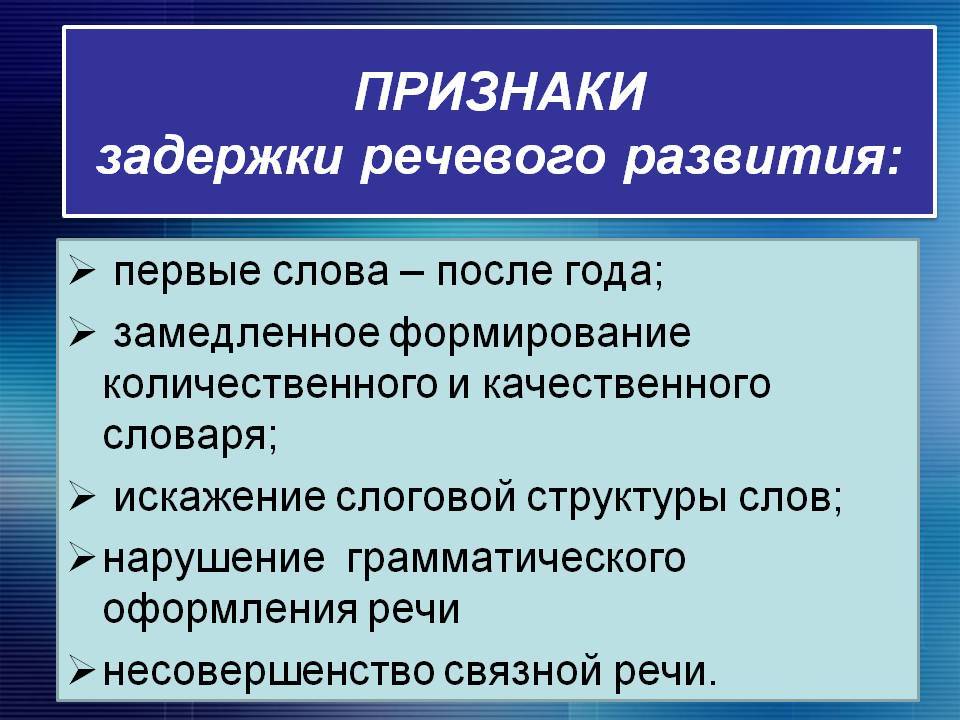

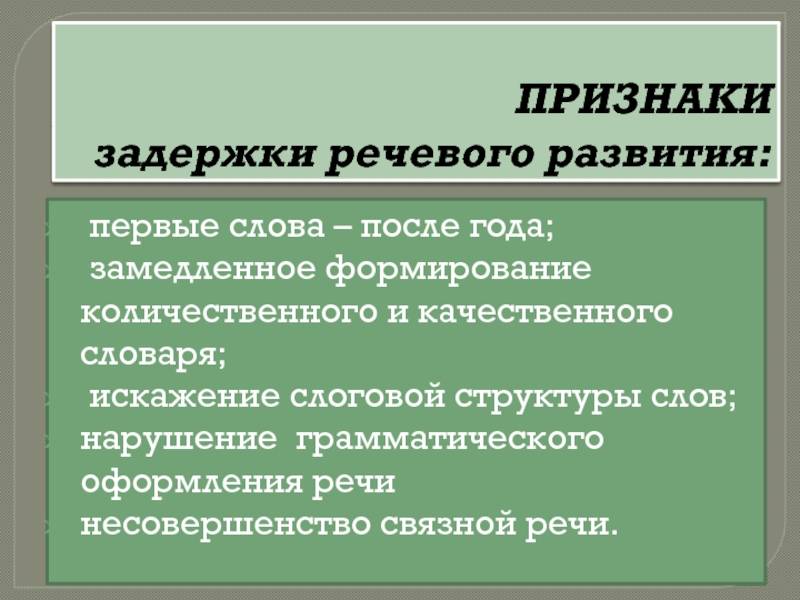

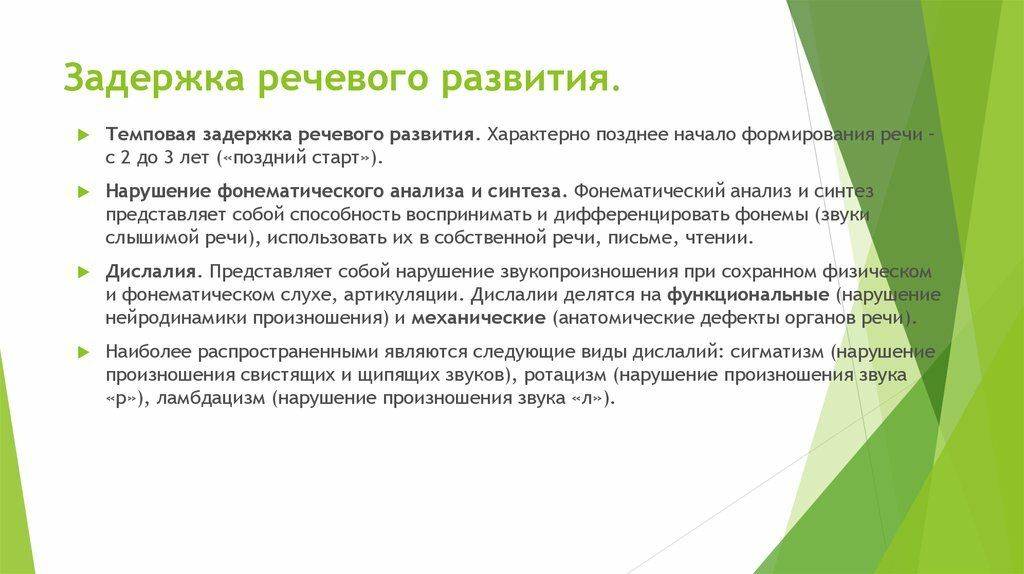

Признаки задержки речевого развития ребенка

Изначально все новорожденные не умеют разговаривать. В это время взаимодействие с окружающими осуществляется с помощью различных тонов плача. И только спустя некоторое время у ребенка начинается становление и развитие речи, которое проходит несколько стадий. Все они обладают огромным значением. При незавершенности одного этапа ребенок не сможет перейти на следующий. Поэтому родители должны вовремя заметить трудности.

При нормальном развитии малыш в 2-5 месяцев уже гулит. С 3 до 5 — пытается выговорить различные слоги, переходя постепенно в период несвязанной речи. С 11 месяцев ребенок пытается произносить свои первые слова. В 2-3 года он начинает строить первые примитивные предложения. Уже с трех лет он должен уметь выстраивать реплики, создавая маленькие тексты, заучивать и пересказывать короткие стихи.

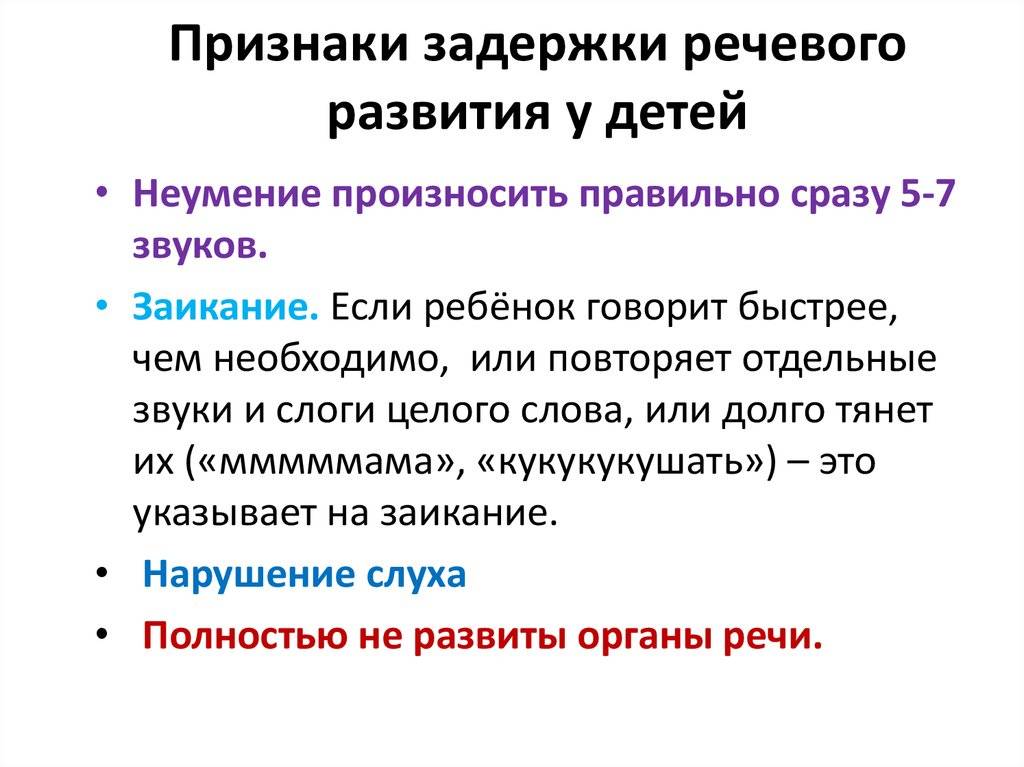

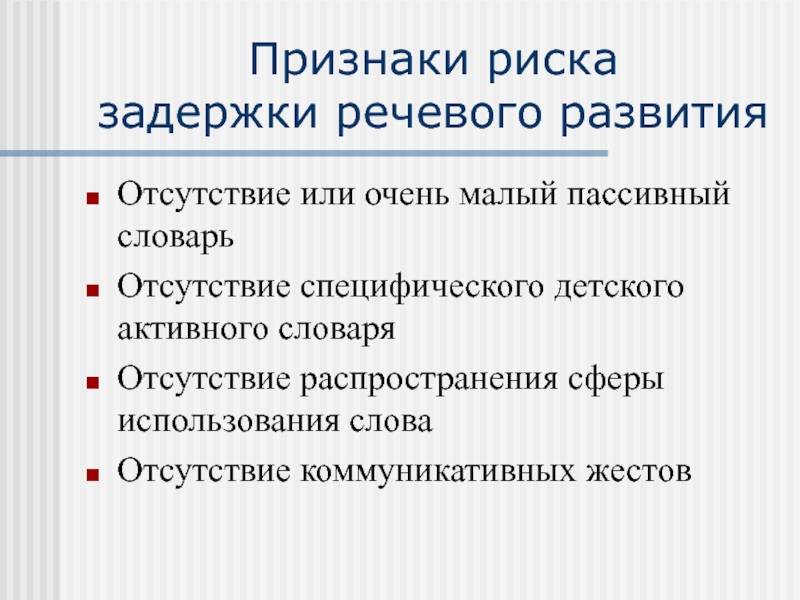

О задержке речевого развития, как правило, свидетельствуют следующие симптомы:

- в возрасте 4 месяцев и более малыш не откликается на слова, которые ему произносят, не улыбается родителям;

- у ребенка в 9 месяцев и более нет лепета;

- ребенок в 1,5 года не может сказать простейшие слова, не знает, как его зовут, названий предметов, которые его окружают, не понимает элементарных команд (таких, как «иди ко мне» или «возьми»);

- в 2,5 года ребенок знает немного слов, он плохо запоминает наименования предметов, не создает даже простейшие реплики из 2 слов;

- в трехлетнем возрасте ребенок разговаривает так, что его плохо понимают даже родители. Он не составляет самостоятельно предложение даже из 3 слов, а только повторяет слова, которые слышит от взрослых или из телевизора. Такие дети не соображают, что им говорят, они произносят слова медленно или — наоборот — чересчур быстро, «проглатывают» окончания слов. Они плохо пережевывают пищу, могут подавиться даже мелкими кусочками, у них постоянно открыт рот.

Каждый родитель должен обращать внимание на эти признаки, а при их возникновении сразу обращаться к логопеду. Однако нужно знать, что нормы развития речи могут сильно варьироваться

Не рекомендуется сравнивать своего ребенка с остальным детьми. Становление речи — это индивидуальный процесс

Важно учитывать также то, что девочки начинают разговаривать несколько раньше мальчиков. Хотя задержки речи у последних встречаются гораздо реже

Если ребенок в трехлетнем возрасте понимает, что ему говорят родители и выполняет все их просьбы, если у него не наблюдаются психические расстройства, то беспокоиться не нужно. Если у него имеются только проблемы с речью, то это может быть проявлением особой готовности к формированию речи. Обязательно нужно посетить врача, если ребенок абсолютно не может разговаривать после трех лет или если его речь невнятная.

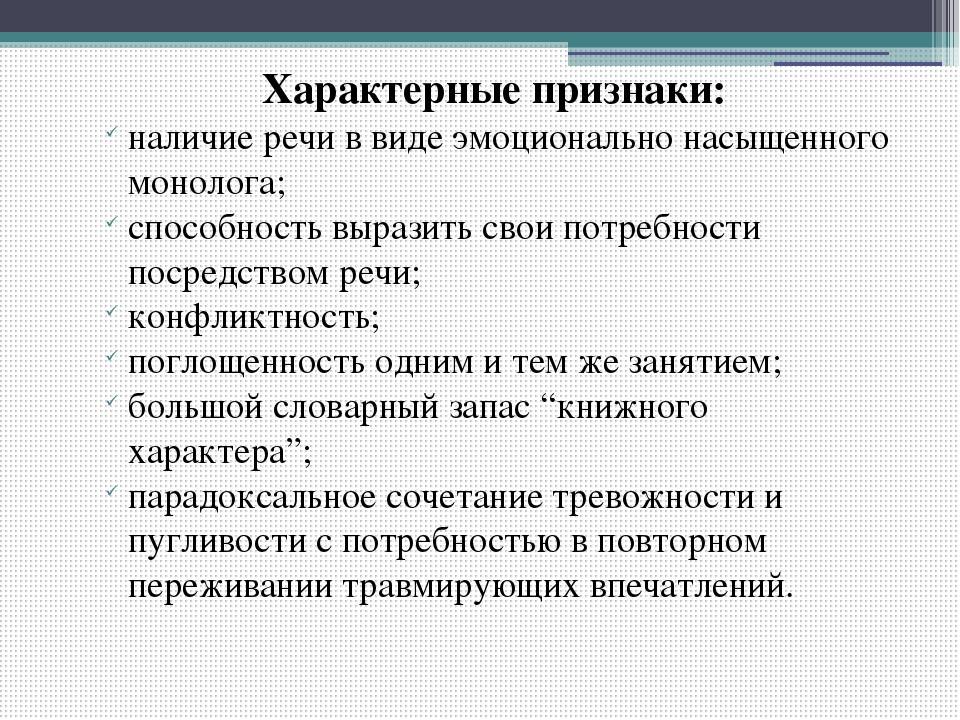

Особенности патологии

Сложность в лечении заикания состоит также в том, что эта патология имеет большое количество форм. Такая неоднородность свидетельствует о сложности происхождения заикания. Данное нарушение речи часто сопровождается нарушениями в работе мышечного аппарата. Заика может испытывать общее напряжение, быть скован и угловат или же, наоборот, излишне подвижен.

Есть у заикающихся людей и общие психологические особенности:

- Чрезмерная впечатлительность.

- В присутствии незнакомых людей излишняя робость и смущение.

- Яркая фантазия, оказывающая влияние на усиление речевого дефекта.

- Ослабленная волевая сторона характера.

- Страх перед необходимостью говорить в присутствии большого количества людей.

Как правило, все заики сильно фокусируются на своем дефекте. И, чем сильнее человек ожидает приступа заикания, тем сильнее он становится.

У взрослых людей заикание часто сопровождается психологическими проблемами. Этот дефект сильно осложняет им жизнь. Многие заики не могут устроиться на хорошую работу, им недоступен карьерный рост, они не в состоянии построить взаимоотношения с противоположным полом. Все это приводит к тому, что заикающийся человек становится еще более замкнутым. Он испытывает чувство одиночества, на фоне которого могут развиться нефроз, депрессия и другие психические расстройства.

Исходя из причин возникновения, заикание делят на два вида.

Эволюционным называют расстройство речи, возникающее в раннем возрасте (от 2 до 5 лет). Оно может развиваться постепенно, а также возникнуть внезапно в результате индивидуальной предрасположенности или психической травмы. Эволюционное заикание обычно называют невротическим (логоневроз) и неврозоподобным.

Второй тип заикания является вторичным или симптоматическим. Такая патология речи возникает на фоне других заболеваний, например, травмы головы, эпилепсии и т.д.

Предупреждающие признаки задержки развития речи ребенка

В области языкового развития полезны временные рамки, но в целом важно учитывать, эффективен ли ваш ребенок в общении, а не сосредотачиваться на том, сколько слов он знает или привязывваться к возрасту.

Если вы испытываете трудности в понимании или общении с вашим малышом и начинаете беспокоиться, не может ли возникнуть проблема, задайте себе следующие вопросы.

Если вы ответите ” нет ” на любой из этих вопросов, поговорите с врачом для дальнейшего тестирования и диагностики

Он пытается говорить?

К 12 месяцам ваш малыш должен пытаться вербально общаться с вами. Ворчание и частичные слова (например, ба-ба для бутылки) действительно считаются.

Проявляет ли он интерес к другим людям?

Когда дома и кто-то входит или выходит из комнаты, ваш ребенок должен заметить и отреагировать. Реакция может включать улыбку, когда он видит знакомого человека, плач, когда вы уходите, или попытку следовать за вами, когда вы выходите из комнаты. Ему должно быть интересно, что делают другие люди, например, если кто-то ест, читает книгу или играет с игрушкой поблизости.

Регулярно ли он используют новые слова?

Как только ваш малыш начнет пытаться использовать слова, вы должны увидеть устойчивый прогресс в его языковом развитии. Как только слова войдут в ее словарный запас, они должны остаться там, и с этого момента количество слов должно увеличиться.

Будьте обеспокоены, если словарный запас вашего ребенка кажется застойным в течение более чем нескольких месяцев или если раньше у него было слово для чего-то, а теперь это слово исчезло.

Реагирует ли он на музыку?

Большинство малышей проявляют какую-то реакцию на музыку. Если ваш ребенок хлопает в ладоши, раскачивается или пытается танцевать, качает головой, напевает или пытается петь, тогда не беспокойтесь. Если он этого не делает, могут возникнуть проблемы.

Он имитирует звуки вокруг себя?

В то время как голос каждого будет иметь уникальные характеристики, речевые модели вашего малыша должны отражать то, что он слышит вокруг себя.

Правильно ли он произносит согласные?

Если его произношение гласных звуков кажется вам вполне нормальными, но он по-своему произносит определенные слова и это не улучшаются с течением времени, это может быть поводом для беспокойства. Примеры этого включают в себя частые опущения начальных или конечных согласных или всегда замену звука ” т “на звук “с”.

Знает ли он свое имя и откликается ли на него?

Когда вы произносите имя вашего ребенка, он должен поворачивать голову в вашу сторону или смотреть прямо на вас. Младенцы в возрасте 6 месяцев могут делать это. Будьте обеспокоены, если это не произошло к первому дню рождения вашего ребенка.

Он использует больше слов, чем жестов?

Единственным способом общения вашего ребенка с вами не должны быть жесты. Кроме того, если вы используете детские знаки, то эти знаки должны быть узнаваемы и различимы, а не просто указывать или махать. Примерно к двум годам он должен перейти к использованию большего количества слов, чем жестов.

Понимают ли его другие?

Есть определенный уровень понимания, который есть у родителей с их собственными детьми, которого нет у незнакомых людей. Если вы иногда выступаете в качестве переводчика для других, это нормально. Если вашему ребенку 3 года, а люди все еще просят вас переводить все время, то есть повод для беспокойства.

Может ли он следовать простым словесным командам?

Некоторые родители обнаруживают, что делают все для своего ребенка, не понимая, что они делают это из-за возможной проблемы с развитием языка. Сделайте шаг назад и оцените, способен ли ваш малыш следовать обычным словесным просьбам, таким как ” Принесите мне свою обувь ” или ” Дай мне свою чашку”.

Связывает ли он слова вместе?

Примерно в два года ваш ребенок должен связывать слова осмысленными способами. Например, он может сказать “Я голоден”, когда хочет есть, или ” хочу гулять”, когда хочет выйти на улицу. Если он не делает этого к 2,5 годам, вы должны обратиться к врачу.

Может ли он подражать?

Будьте осторожны, если ваш ребенок никогда раньше не имитировал звуки или жесты. Некоторые распространенные, ранние имитации могут включать в себя мяуканье кошки, лай собаки, родительский голос, говорящий “о-О” или машущий “пока-пока” и хлопающий, когда вы хлопаете.